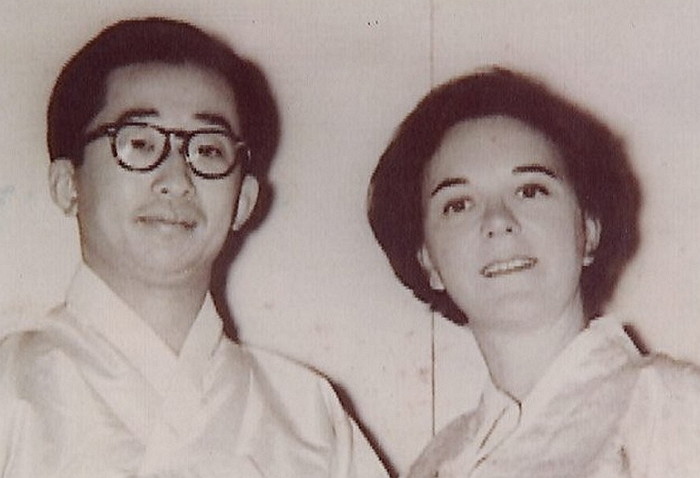

이구와 줄리아 리 / 연합뉴스

[인사이트] 이별님 기자 = 조선의 마지막 황세손빈 줄리아 리가 세상을 떠났다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.

향년 94세의 나이로 사망한 줄리아 리(본명 줄리아 멀록)은 대한제국 마지막 황세손 이구(李玖)의 전 부인이다.

6일 중앙일보는 이구의 9촌 조카 이남주 전 성심여대 음악과 교수의 말을 인용해 줄리아 리가 지난달 26일 미국 하와이 할레나니 요양병원에서 노환으로 별세했다고 보도했다.

이 전 교수는 "줄리아 리가 생전에 한국에 묻히길 바랐는데, 입양한 딸이 화장한 뒤 유해를 태평양 바다에 뿌렸다고 들었다"고 전했다.

독일계 미국인인 줄리아 리는 1958년 미국 뉴욕의 건축가 이오 밍 페이의 사무실에서 이구와 처음으로 만났다.

시아버지 영친왕과 시어머니 이방자 여사와 함께 있는 줄리아 리 / 연합뉴스

시아버지 영친왕과 시어머니 이방자 여사와 함께 있는 줄리아 리 / 연합뉴스

페이의 사무실에서 인테리어 디자인을 담당했던 줄리아는 동료 중에서도 독특한 동양 청년 이구를 발견했다.

이구는 고종의 일곱째 아들이자 황태자인 영친왕 이은의 유일한 생육으로 대한제국의 마지막 황세손으로 불렸다.

나이는 줄리아가 8살 더 많았지만 동양인의 몸으로 낯선 뉴욕 땅을 전전하던 이구에게 줄리아는 연정을 느끼게 됐다.

두 사람은 정식으로 혼인한 후 시어머니 이방자 여사의 권유로 1963년 한국에 들어와 창덕궁 낙선재에 정착했다.

하지만 자유분방한 미국 문화에 익숙했던 줄리아는 엄격한 궁궐 생활을 견디기 힘들어했다.

2005년 한국을 찾았던 줄리아 리 / 연합뉴스

2005년 한국을 찾았던 줄리아 리 / 연합뉴스

또한 벽안의 며느리를 탐탁지 않게 여긴 종친회는 줄리아가 임신을 하지 못했단 이유로 이혼을 종용했다.

결국 두 사람은 오랜 별거 생활을 거쳐 1982년 정식으로 이혼서류에 도장을 찍었다.

이혼 후 이구는 일본으로 건너갔고, 줄리아는 한국에서 '줄리아 숍'이라는 의상실을 운영하게 됐다.

비록 남편과 이혼했지만, 줄리아는 시어머니 이방자 여사가 운영하던 사회복지법인 '명위원'에 장애인을 고용해 기술 훈련을 시키는 등 사회에 모범을 보였다.

줄리아에게 일을 배운 장애인들은 그를 '큰 엄마'라 부르며 따랐던 것으로 전해졌다.

2014년 줄리아 리의 모습 (가운데) / 연합뉴스

2014년 줄리아 리의 모습 (가운데) / 연합뉴스

1995년 줄리아는 운영하던 숍을 정리하고 미국 하와이에 정착했다. 하와이에 거주하면서도 전 남편인 이구를 그리워했다고 알려졌다.

2000년 9월에는 잠시 한국으로 돌아와 한 달 정도 머물면서 추억의 장소를 돌아봤다.

그동안 간직해왔던 조선 왕가의 유물과 사진 450점을 덕수궁박물관에 기증했는데, 이는 다큐멘터리로도 만들어지기도 했다.

하지만 줄리아는 평생 그리워하던 전 남편을 끝끝내 만나지 못했다.

줄리아는 이구가 2005년 일본에서 숨진 채 발견된 뒤 서울에서 치러진 장례식에도 정식으로 초대받지 못했다.

1982년 줄리아 리의 모습 / 연합뉴스

1982년 줄리아 리의 모습 / 연합뉴스

이 때문에 그는 모자를 푹 눌러 쓴 채 휠체어에 앉아 노제를 멀리서 바라봐야만 했다.

이 전 교수는 "줄리아는 항상 남편을 그리워했다"며 "죽은 뒤에는 유해 일부라도 한국에 보내지길 원했다"고 증언했다.

그러나 줄리아의 바람은 끝내 이루어지지 못했다. 살아서도 만나지 못했던 이들은 죽어서도 만나지 못하게 된 것이다.

줄리아의 유해는 이미 바다에 뿌려졌고, 이구의 무덤은 고종과 순종이 묻힌 남양주의 홍유릉 영역에 마련됐다.

마지막 황족임과 동시에 한 남자를 사랑했던 지극히도 평범한 여인, 줄리아 리의 기구한 삶은 그렇게 막을 내렸다.

이별님 기자 byul@insight.co.kr