어느 날 문득, 게임 속 마을의 배경음악이 떠오를 때가 있습니다.

밤을 새워 키보드를 두드리던 손의 감각, 저장을 누르지 못해 처음부터 다시 시작하던 허탈함, 픽셀로 표현된 캐릭터에 진심으로 웃고 울던 기억까지 함께 따라옵니다.

스마트폰 속 화려한 3D 그래픽이 당연해진 지금도, 많은 이들에게 게임의 시작은 여전히 그 시절에 머물러 있습니다.

넷플릭스 '세이브 더 게임'

넷플릭스 '세이브 더 게임'

넷플릭스 3부작 다큐멘터리 '세이브 더 게임(Save the Game)'은 바로 그 기억에서 출발합니다. 이 작품은 게임을 만들던 이들과 그것을 즐기던 유저들이 어떻게 같은 시간을 공유해왔는가에 대한 기록입니다.

도트 하나에 열광하던 시절부터 온라인 세계에서 수천 명이 연결되던 순간까지, 한국 게임 산업의 발전사는 곧 플레이어들의 삶과 맞닿아 있었습니다.

박윤진 감독이 연출한 '세이브 더 게임'은 넥슨 창립 30주년을 맞아 넥슨재단의 제작 후원으로 완성됐습니다.

작품은 한국 게임 산업의 태동과 성장 과정을 차분히 따라가며, 밤을 지새워 코드를 짜던 1세대 개발자들의 이야기 속에 당시 유저들이 어떤 세계를 경험했는지를 함께 담아냅니다.

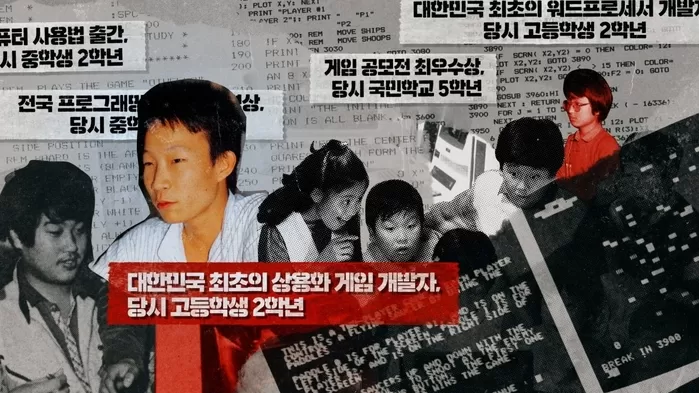

1부는 변변한 개발 도구조차 없던 1980년대 후반과 1990년대 초반으로 향합니다.

넷플릭스 '세이브 더 게임'

넷플릭스 '세이브 더 게임'

고등학생 남인환이 제작한 '신검의 전설', 손노리 이원술 대표의 '어스토니시아 스토리' 개발 과정은 단순한 성공담이 아니라, 한 명의 개발자가 상상한 세계가 어떻게 누군가의 추억이 되어갔는지를 보여줍니다.

1990년대 한국 패키지 게임의 자존심으로 불린 '창세기전' 시리즈의 제작 비화 역시, 게임을 만들던 이들의 고집과 그것을 기다리던 유저들의 기대가 어떻게 맞물렸는지를 생생히 전합니다.

SNS도, 검색 포털도 없던 시절. 수필을 쓰듯 코드를 짜며 게임을 만들었다는 1세대 개발자들의 증언은, 지금의 관점에서 보면 무모해 보일 정도입니다.

불법 복제가 만연하던 열악한 시장 환경 속에서도 "우리가 만든 게임이 최고"라는 자부심 하나로 버텨낸 이들의 이야기는, 그 게임을 즐기며 밤을 새웠던 유저들의 기억과 자연스럽게 포개집니다.

2부 '온 더 라인'은 한국 게임이 온라인으로 확장되며 완전히 다른 국면에 접어드는 과정을 담습니다.

넷플릭스 '세이브 더 게임'

넷플릭스 '세이브 더 게임'

세계 최초의 그래픽 MMORPG '바람의나라'와 국민 게임 '리니지'를 통해, 전화선 PC통신 시절을 지나 초고속 인터넷과 PC방 문화가 만들어낸 변화를 따라갑니다.

게임은 더 이상 혼자 즐기는 오락이 아니라, 가상 공간에서 관계를 맺고 사회를 이루는 장이 됩니다.

성 하나를 차지하기 위해 수백 명이 모여들던 당시의 장면은, 개발자의 의도와 유저의 자발적 참여가 만나 만들어낸 새로운 문화였습니다.

고(故) 김정주 회장의 생전 철학과 송재경 대표의 인터뷰는 이 지점을 명확히 짚습니다. 게임의 핵심은 기술이 아니라 '연결'이며, 그 연결이 사람과 사람을 묶어 하나의 공동체를 만들어낸다는 인식입니다.

다큐멘터리는 온라인 게임의 성공을 단순한 산업 성장으로 설명하지 않고, 개발자와 유저가 끊임없이 소통하며 함께 세계를 확장해온 과정으로 풀어냅니다.

마지막 3부 '굿게임(GG)'은 그 연결이 경쟁과 관람의 영역으로 확장된 e스포츠의 탄생을 조명합니다.

넷플릭스 '세이브 더 게임'

넷플릭스 '세이브 더 게임'

스타크래프트로 대표되는 PC방 문화, 전 세계 무대를 누빈 프로게이머들의 서사는 한국 게임 문화의 또 다른 얼굴입니다.

여기서도 중심에는 개발자만큼이나 유저, 그리고 관객으로서의 플레이어가 있습니다. 게임은 보는 스포츠가 되었고, 하나의 세대 문화를 형성했습니다.

'세이브 더 게임'은 단순한 향수 자극에 머물지 않습니다. 게임이 중독이나 질병으로 취급되던 편견의 시대를 지나, 문화 예술이자 산업으로 인정받기까지의 과정을 차분히 기록합니다.

특히 개발자들의 이야기를 통해 게임이 어떻게 유저와 대화해왔는지를 보여준다는 점에서, 이 다큐멘터리는 산업사이자 생활사에 가깝습니다.

화면 속 낡은 플로피 디스크와 투박한 모니터는 이제 중장년이 된 게이머들에게 조용히 말을 겁니다. 그 시절 당신이 보낸 시간과 열정은, 누군가의 도전과 만나 하나의 역사가 되었다고.

한국 게임사에 기록된 다양한 문제점들에 대한 설명은 다소 제한적이라는 아쉬움이 남지만, 한국 게임 산업과 그 유저들이 함께 만들어온 세계를 후세에 전하는 소중한 아카이브로 남을 듯합니다.